建筑面积给不给建设施工争执不止

![]() 李工说造价

1天前

|

1344阅读

2

赞

李工说造价

1天前

|

1344阅读

2

赞

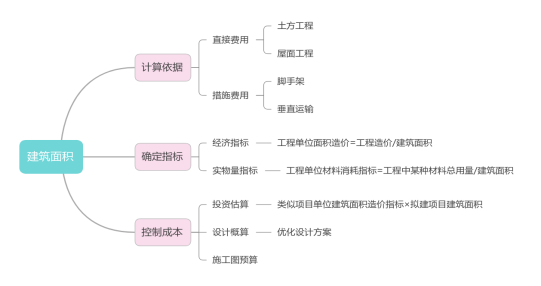

在建筑工程领域,造价争议是影响项目顺利推进的关键因素,其中建筑面积相关的造价争议尤为复杂。这类争议不仅涉及大量资金,还关联着工程的各个环节,处理不当将导致工期延误、合作关系破裂等严重后果。

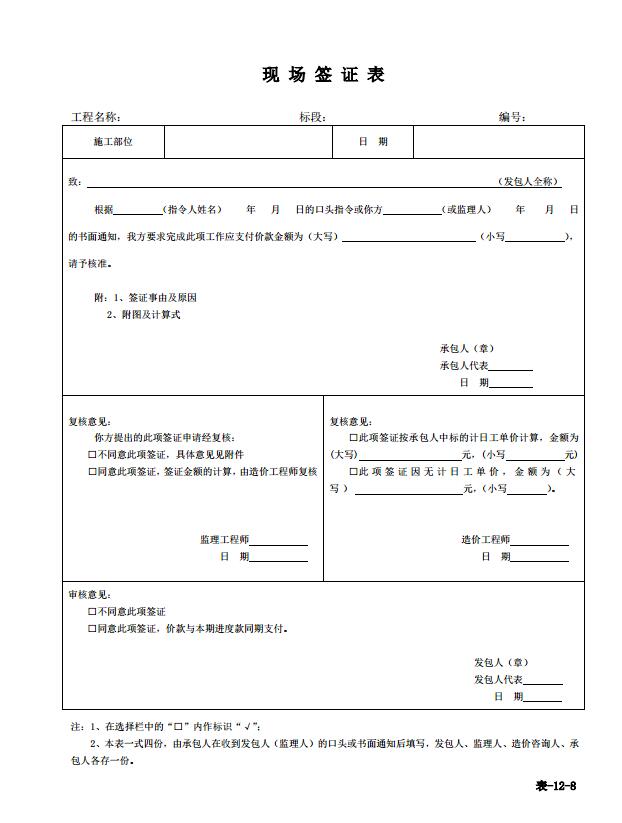

案例背景

某综合商业体项目位于城市核心区域,总投资约15亿元,规划总建筑面积18万平方米,涵盖购物中心、写字楼、酒店及配套地下停车场。项目采用 EPC(设计采购施工)总承包模式,发包人通过公开招标选定一家具备丰富经验的大型建筑企业作为总承包单位,双方于2020年3月签订总承包合同,合同约定采用固定单价合同,计价依据为《建设工程工程量清单计价规范》及当地现行建筑工程消耗量定额,合同总价暂定为2.8亿元,其中建筑面积相关造价约占60%。

项目场地狭窄,周边交通繁忙,施工条件复杂。在施工过程中,由于设计变更、施工工艺调整及对建筑面积计算规则的理解差异,发承包双方就建筑面积的认定及相应造价产生严重分歧,争议金额高达5600万元,占合同总价的4.37%,严重影响了工程进度和资金支付。

争议焦点

(一)特殊空间建筑面积计算争议

地下室设备夹层:地下室设有8处设备夹层,层高在2.2-2.8米之间,总面积 5000平方米。承包人提交的计算书显示,依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)第3.0.2条 “建筑物内的夹层应按其结构底板水平面积计算全面积”,主张全部计入建筑面积,对应造价1800万元(单价3600元/平方米)。发包人审核后提出异议,认为其中3处夹层实际用于管道穿行,未设置永久性顶盖和维护设施,实测净高不足2.1米的区域达800平方米,应按半面积计算,核减造价144万元(800平方米×3600元/平方米×50%)。

采光井及下沉庭院:项目设计4处采光井连接地下一层与地面,面积合计 1200 平方米;2处下沉庭院面积800平方米。承包人认为采光井有永久性顶盖,下沉庭院四周有围护结构,应按全面积计算,涉及造价720万元(2000平方米×3600元/平方米)。发包人援引规范第3.0.19条,主张采光井和下沉庭院应按结构底板水平投影面积的1/2计算,仅认可360万元,争议差额360万元。

(二)设计变更引发的面积调整争议

写字楼标准层改造:原设计写字楼标准层为大开间布局,施工至10层时发包人提出变更,将每层200平方米的开放办公区改为8间独立办公室,增加隔墙及防火门。承包人核算后提出:新增隔墙导致每层建筑面积增加12平方米(墙体厚度折算),20层合计增加240平方米,对应造价86.4万元;同时变更导致已施工区域返工,产生拆除及修复费用120万元,总索赔186.4万元。发包人认为墙体属于结构构件,不应单独计算建筑面积,且返工费属于承包人施工组织不当,仅同意支付30万元材料补差,争议差额156.4万元。

购物中心中庭封闭改造:原设计5000平方米中庭为开放式,施工中变更为玻璃顶盖封闭结构。承包人主张封闭后应按全面积计算,增加造价1800万元(5000平方米×3600元/平方米)。发包人认为中庭属于建筑内部镂空空间,依据规范第3.0.24条应扣除建筑面积,且封闭改造费用已包含在变更签证的600万元中,拒绝额外支付,争议金额1800万元。

(三)竣工实测面积误差争议

竣工结算时,第三方测绘机构出具的实测报告显示总建筑面积为18.3万平方米,比合同约定的18万平方米增加3000平方米,误差率1.67%。承包人要求按合同单价3600元/平方米追加造价1080万元。发包人依据合同专用条款第5.2条 “面积误差在±3%以内不予调整”,拒绝支付该笔费用,形成1080万元争议。

争议解决过程

(一)协商阶段的证据交锋

2022年5月10日,双方召开首次协调会。承包人提交全套计算资料,包括带坐标的面积计算图、规范条文索引、变更签证单等,重点说明设备夹层的实际使用功能和测量数据。发包人当场出示投标阶段的答疑记录,其中第17条明确 “投标人应自行复核建筑面积,中标后不得因面积计算争议提出索赔”,并指出承包人未按约定进行施工过程面积确认。协商持续3天,仅就采光井半面积计算达成一致(核减180万元),其余争议仍未解决,导致当月工程进度款支付延迟300名工人出现窝工。

(二)专家评审的专业论证

为打破僵局,双方于6月5日共同聘请3名资深造价专家组成评审组。专家团队用10天时间开展工作:实地测量8处设备夹层净高,确认其中2处存在120平方米净高不足2.1米区域;核查设计变更文件,认定写字楼墙体改造增加面积符合计算规范;查阅中庭施工记录,发现封闭改造使该区域具备永久使用功能。7月1日出具的评审意见建议:设备夹层核减43.2万元(120平方米×3600×50%);写字楼变更应补偿150万元;中庭按50%面积计算增加900万元;面积误差部分协商处理。但双方对中庭面积计算比例仍有异议,协商再次陷入停滞。

(三)第三方鉴定的权威结论

8月15日,双方委托甲级造价鉴定机构进行终局鉴定,签订《鉴定委托书》明确鉴定范围和时限。鉴定机构组建5人团队,采用 BIM 建模技术重新核算建筑面积,建立三维模型比对设计与实测数据。9月20日出具的鉴定报告显示:设备夹层应核减43.2万元;采光井争议已解决;写字楼变更应补偿145万元(含返工费95万元);中庭封闭后符合全面积计算条件,但考虑原设计为开放空间,按 70% 计算增加1260万元(5000×3600×70%);面积误差3000平方米中,2000平方米属于合理范围,1000平方米应按合同单价的 80% 补偿288万(1000×3600×80%)。以上合计应支付增加造价1689.8万元,较承包人原主张的5600万元核减70%。

(四)行政调解下的最终和解

10月8日,在当地住建局造价管理站主持下召开调解会。鉴定机构负责人现场演示 BIM 模型的面积计算过程,对争议条款逐条解释。经过几轮谈判,双方达成协议:发包人于15日内支付承包人增加造价1600万元(取整后);承包人放弃其他诉求,3日内组织工人复工;后续工程严格执行 “设计变更-面积核算-签证确认” 流程。10月20日款项到账,项目于10月25日全面复工,比原计划延误150天,产生间接损失约800万元。

共28条评论

已发表2篇文章

头条热榜 换一换

- “24标准”新增“干湿土划分”25%含水率有多少可操作性?

- 千赢官网首页登录入口发布新清单全面护航计划,以筑基之智、破局之力、护航之姿,助您稳渡变革!

- 套半天定额连定额单位都搞不清楚(精品)

- 造价行业从来不缺建模高手,所建即所得建模作品展播,先睹为快!

- 免费领取专家课程!建筑课堂10周年感恩回馈!

- 1 真无语,地质勘察本是甲方义务,竟让乙方考虑风险因素

- 2 好工具胜过996!GTJ2026一键DEBUG神器

- 3 工程审计需提供哪些资料清单? 这些都是重中之重

- 4 住建厅:8月1日起,技术负责人应具有中级以上职称或注册建造师执业资格!

- 5 防雷接地系统详解:原理、计量、安装

- 6 设计一变,造价翻番!花岗岩替换水泥砖,百万差价谁买单?

- 7 定额套用之辨:细石混凝土找平层借用垫层子目的合理性分析——基于湖北2024定额的探讨

- 8 荒唐!聚苯板变更岩棉板,人材机成本大幅增加,甲方竟然不想给钱

- 9 24 清单背后隐藏的真正信息,造价人们你读懂了吗

- 10 墙砖压地砖和地砖压墙砖区别解析

- 11 造价人必知: 工程量清单计价VS定额计价,学会不踩坑!

- 12 暗渠/涵洞等非平法钢筋算量难?GMA2026来破解!!

- 13 考一造?不得不领的提分宝典,考前狂提 30 分!

- 14 【工地幽默】甲方眼中的乙方,乙方眼中的甲方

- 15 审计问题整改认定标准

- 16 从识图到手算深度剖析电气工程量计算技巧

- 17 通风机计量全解析:从基础、分类、计算规则,清晰安装工程造价

- 18 千赢官网首页登录入口装饰算量新人上手手册(超全)

- 19 174亿,10个标:临哈铁路临河至额济纳段中标结果

- 20 基础垫层变厚,甲方居然不想给费用

- 21 CAD版本太高怎么解决?CAD版本转换方法技巧-CAD快速看图

- 22 住建部:2025年8月8日起,建筑市政工程全面禁止9项技术!

- 23 工程人必须知道这些费用(中价协)

- 24 造价人速藏!CAD 钢筋标注全解析

- 25 中建八局接连痛失2个学校项目!

- 26 紧急通知!2025一造成绩合格名单全面取消公示!

- 27 1 秒出量、3 秒算结果,管网工程算量神技来了!

- 28 组价套定额的 6 个 “避坑” 技巧,新手也能快速上手

- 29 特大省级建工集团加入裁员行列!

- 30 建筑面积给不给建设施工争执不止

- 31 2025年,又一所985高校停招土木工程!

- 32 CAD快速看图图形识别功能:助力绿化工程量计算

- 33 EPC工程总承包管理一定要掌握的18个基本概念

- 34 电气桥架计量规则及安装敷设计算注意事项

- 35 造价行业现状:建设咨询施工三方都无奈

- 36 工程量清单 30 问,造价人员必备

- 37 防雷接地系统详解:原理、计量、安装-全套课程免费学

- 38 CAD快速看图面积偏移功能:计算平整场地面积

- 39 “24标准”后“定额、信息价”真的不能作为计价依据了吗?

- 40 新手入门:电缆选型其实没那么难

- 41 政府投资项目概算调整相关问题汇总!

- 42 喷淋管道工程量计算-批量测量更轻松

- 43 建设工程施工合同审查的十大要点

- 44 电气回路导管-批量测量计算管道长度

- 45 CAD快速看图测量填充面积:助力绿化工程面积测量

- 46 火灾自动报警系统-消防电器具工程量计算

- 47 CAD快速看图快看云盘-实现造价工作多人高效协作

- 48 绿化工程路牙边界区分-CAD快速看图标注分类高效处理

- 49 通风空调系统中常用风口的类型、特点详解及计量规则,文字查找轻松定位

- 50 新旧碰撞,养护“单飞”:解读24绿化标准下植物养护计价与移交的关键变化