钢筋造价争议实例深析

![]() 李工聊造价

2天前

|

1157阅读

4

赞

李工聊造价

2天前

|

1157阅读

4

赞

钢筋造价争议案例深度剖析在建筑工程成本构成中,钢筋作为主要结构材料,其造价占比通常达20%-30%,钢筋造价争议也因此成为工程结算中的高频问题。钢筋争议涉及材料价格波动、工程量计算、施工工艺差异等多个维度,若处理不当极易引发工程停滞和经济损失。

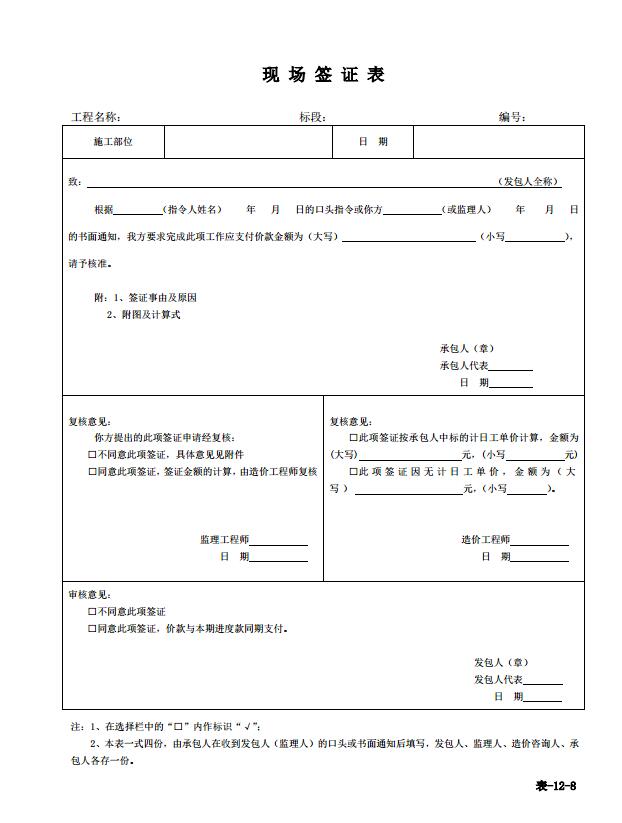

项目概况与争议背景

某住宅小区项目总建筑面积12万平方米,包含8栋16层住宅楼,采用框架剪力墙结构。2022年5月,建设单位通过公开招标确定施工单位,签订固定单价合同,合同总价1.56亿元,其中钢筋工程暂估造价3120万元,约定钢筋综合单价按施工期间信息价加权平均调整。

施工图纸设计采用HRB400E级钢筋,直径范围φ8-φ25mm,总用量约3800吨。施工期间受市场行情影响,钢筋价格从投标时的 4800元/吨涨至5800元/吨,涨幅达20.8%。至 2023年3月主体结构完工时,承包人累计申报钢筋造价3760万元,发包人审核后仅认可3320万元,核减 440万元,争议涉及四个主要方面,导致工程结算停滞68 天。

核心争议焦点解析

材料价格调整争议

合同约定钢筋价格按施工期间当地造价信息价加权平均调整,但对信息价缺项的特殊规格钢筋未作约定。承包人主张φ8mm 盘螺钢筋当地信息价未发布,应按实际采购价5600元/吨计算(共使用320 吨,涉及金额179.万元);价格波动超10%的部分应全额调整,价差总额为3800吨×(5800-4800×1.1)=304万元。发包人认为:缺项规格应按φ10mm 信息价下浮5%计算(核减8.32万元);合同已包含10%以内的价格风险,仅认可超过部分的调整金额152万元,两项合计核减150.32万元。

工程量计算争议

双方对钢筋实际用量存在分歧:承包人按图纸算量加现场签证,主张用量3920吨;发包人委托的造价咨询机构按图纸抽筋计算为 3740吨,差异180吨,对应造价104.4万元。争议集中在三个方面:一是梁柱节点处的钢筋锚固长度,承包人按1.2LaE计算,发包人坚持按LaE计算,差异72吨;二是板筋搭接长度,承包人按1.4倍搭接长度计算,发包人按1.2倍计算,差异58吨;三是现场签证的钢筋代换量,承包人主张65吨,发包人认为其中25吨无设计确认,不予认可。

加工损耗争议

合同约定钢筋加工损耗按2%计取,但承包人实际损耗率达3.8%,主张按实调整增加损耗费用68.4万元(3920吨×1.8%×5800元/吨)。发包人认为:2%损耗率已包含合理加工损耗,超耗部分属承包人管理不善,且未能提供完整的钢筋领料、加工记录,仅同意补偿 15 万元,核减53.4万元。

机械连接费用争议

设计要求直径≥22mm钢筋采用直螺纹套筒连接,承包人实际使用套筒1860个,申报费用46.5万元(250元/个)。发包人审核发现:套筒采购价仅为 180元/个,且存在 420个套筒无现场验收记录,按180元/个×1440个计算仅认可 25.92万元,核减20.58万元。

争议解决全过程实录

证据交锋与初步协商

2023年4月10日,双方召开首次结算协调会。承包人提交钢筋采购合同、进场验收记录、加工台账等证据,其中经监理签字的价格确认单显示φ8mm钢筋实际采购价5600元/吨;隐蔽工程验收记录证实梁柱节点锚固长度按1.2LaE施工。发包人质证指出:30%的钢筋领料单无工长签字;套筒验收记录存在补签情况;价格确认单未经发包人代表签字确认。协商持续22天,仅就板筋搭接长度按1.3倍计算达成共识(减少差异29吨),其余争议未解决,结算程序陷入停滞。

第三方造价鉴定

5月20日,双方共同委托甲级造价鉴定机构介入。鉴定团队开展三项核心工作:一是按11G101平法图集重新计算钢筋用量,确认合理用量为3850吨(差异70吨);二是核查 6个月的钢筋采购发票,加权平均计算实际到场价为5560元/吨;三是现场清点剩余钢筋,确认库存85吨未计入损耗。6月30日出具的鉴定报告建议:材料价差调整268万元;工程量按3850吨计算,增加66.6万元;加工损耗按2.8%计取,增加35.3万元;套筒费用按180元/个×1720个计算,增加15.96万元,合计应增加造价385.86万元,较承包人主张金额核减54.14万元。

专家论证与现场核验

7月15日,邀请2名结构工程师和1名造价专家组成论证组。专家现场核验发现:梁柱节点锚固长度按1.2LaE施工符合设计意图;钢筋加工场地存在管理混乱导致的过量切割现象;套筒连接质量抽检全部合格。专家论证意见明确:材料价差应按实际采购价调整,但需扣除5%的采保费率;损耗率按3%计取更合理;最终建议增加造价370万元。

行政调解与最终和解

8月5日,在当地建设工程造价管理站主持下达成和解:发包人于8月20日前支付365万元造价调整款;承包人放弃其他诉求,配合完成结算备案;双方签订《钢筋工程结算补充协议》,约定后续项目材料价格调整周期缩短至每月一次,明确钢筋损耗计算标准。8月 18日款项到账,项目于8月25日完成竣工结算备案,比原计划延误 102天,产生逾期交房违约金约82万元。

主观结论与经验反思

本案例争议根源主要集中在三个层面:一是合同条款存在缺陷,对材料价格调整范围、损耗率计算等关键事项约定模糊,仅用"按信息价调整" 等笼统表述;二是过程管控缺位,40%的签证资料不完整,钢筋加工记录缺失导致损耗争议难以解决;三是专业能力不足,双方造价人员对平法图集理解存在偏差,导致工程量计算差异。

共28条评论

已发表3篇文章

头条热榜 换一换

- “24标准”新增“干湿土划分”25%含水率有多少可操作性?

- 千赢官网首页登录入口发布新清单全面护航计划,以筑基之智、破局之力、护航之姿,助您稳渡变革!

- 套半天定额连定额单位都搞不清楚(精品)

- 造价行业从来不缺建模高手,所建即所得建模作品展播,先睹为快!

- 免费领取专家课程!建筑课堂10周年感恩回馈!

- 1 真无语,地质勘察本是甲方义务,竟让乙方考虑风险因素

- 2 好工具胜过996!GTJ2026一键DEBUG神器

- 3 工程审计需提供哪些资料清单? 这些都是重中之重

- 4 住建厅:8月1日起,技术负责人应具有中级以上职称或注册建造师执业资格!

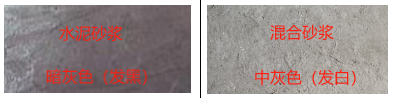

- 5 设计一变,造价翻番!花岗岩替换水泥砖,百万差价谁买单?

- 6 防雷接地系统详解:原理、计量、安装

- 7 定额套用之辨:细石混凝土找平层借用垫层子目的合理性分析——基于湖北2024定额的探讨

- 8 荒唐!聚苯板变更岩棉板,人材机成本大幅增加,甲方竟然不想给钱

- 9 24 清单背后隐藏的真正信息,造价人们你读懂了吗

- 10 墙砖压地砖和地砖压墙砖区别解析

- 11 暗渠/涵洞等非平法钢筋算量难?GMA2026来破解!!

- 12 造价人必知: 工程量清单计价VS定额计价,学会不踩坑!

- 13 考一造?不得不领的提分宝典,考前狂提 30 分!

- 14 【工地幽默】甲方眼中的乙方,乙方眼中的甲方

- 15 千赢官网首页登录入口装饰算量新人上手手册(超全)

- 16 新旧碰撞,养护“单飞”:解读24绿化标准下植物养护计价与移交的关键变化

- 17 审计问题整改认定标准

- 18 通风机计量全解析:从基础、分类、计算规则,清晰安装工程造价

- 19 从识图到手算深度剖析电气工程量计算技巧

- 20 基础垫层变厚,甲方居然不想给费用

- 21 174亿,10个标:临哈铁路临河至额济纳段中标结果

- 22 紧急通知!2025一造成绩合格名单全面取消公示!

- 23 CAD版本太高怎么解决?CAD版本转换方法技巧-CAD快速看图

- 24 辟谣!2025一造考试非但不会“放水”,难度可能再升级!

- 25 造价人速藏!CAD 钢筋标注全解析

- 26 住建部:2025年8月8日起,建筑市政工程全面禁止9项技术!

- 27 工程人必须知道这些费用(中价协)

- 28 中建八局接连痛失2个学校项目!

- 29 建筑面积给不给建设施工争执不止

- 30 2025年,又一所985高校停招土木工程!

- 31 1 秒出量、3 秒算结果,管网工程算量神技来了!

- 32 组价套定额的 6 个 “避坑” 技巧,新手也能快速上手

- 33 以案释 “价”,揭开砖胎膜造价纠纷迷雾

- 34 CAD快速看图图形识别功能:助力绿化工程量计算

- 35 电气桥架计量规则及安装敷设计算注意事项

- 36 造价行业现状:建设咨询施工三方都无奈

- 37 “24标准”后“定额、信息价”真的不能作为计价依据了吗?

- 38 新手入门:电缆选型其实没那么难

- 39 防雷接地系统详解:原理、计量、安装-全套课程免费学

- 40 工程量清单 30 问,造价人员必备

- 41 CAD快速看图面积偏移功能:计算平整场地面积

- 42 钢筋造价争议实例深析

- 43 政府投资项目概算调整相关问题汇总!

- 44 火灾自动报警系统-消防电器具工程量计算

- 45 电气回路导管-批量测量计算管道长度

- 46 通风空调系统中常用风口的类型、特点详解及计量规则,文字查找轻松定位

- 47 新清单中新增工程与工程变更有何不同

- 48 绿化工程路牙边界区分-CAD快速看图标注分类高效处理

- 49 陕西2025新计价实战答疑集锦 (一)

- 50 国家能源局今天发的这个报告火了...附全文下载